伝説的なパフォーマンスの裏側には、それを実現可能にする専門家チームの存在があります。このインタビューでは、Steve Vaiの右腕であるギター・テックのDoug MacArthurに話を聞き、彼がどのようにしてBEAT tourという画期的なプロジェクトに貢献したのかについて掘り下げます。このツアーは、King Crimsonの1980年代の名盤を讃える革新的なトリビュート企画です。Steve Vaiの圧倒的なテクニックと、King Crimsonの伝説的な歴史を土台に、MacArthurは最新のBOSS Guitar SynthesizersとGK-5 Divided Pickupを活用し、先進的なリグを構築しています。こうした革新的なセッティングによって、プログレの黄金時代を称える圧巻のパフォーマンスが実現しました。

プログレ・ロックの先駆者たち

1969年、King Crimsonの革新的なデビュー・アルバム『In the Court of the Crimson King』は、ギター界をはじめとする音楽シーンに衝撃を与えました。プログレッシブ・ロックの到来を告げたこの年には、Yes、Genesis、Van der Graaf Generatorといった同時代のバンドもデビュー・アルバムを発表しています。ギターの鬼才Robert Frippを中心としたKing Crimsonは、その驚異的なテクニックとビジョンによって、圧倒的な評価を集めました。

King Crimsonは最初期からめざましい進化を遂げ、革新的なスタジオ・アルバムを次々と発表していきました。『In the Wake of Poseidon』と『Lizard』が1970年に続けてリリースされ、1971年には『Islands』を発表。1973年の名盤『Larks’ Tongues in Aspic』では、創造性の新たな方向性を打ち出し、翌1974年にはジャンルの枠を超える2枚のアルバム『Starless and Bible Black』と『Red』を立て続けにリリースします。その後、バンドは1981年まで完全に活動を停止します。

そして登場したのが、型破りなギタリスト/ボーカリストのAdrian Belewと、伝説的なベーシスト/コーラスのTony Levin。彼らはFrippと超絶テクのドラマーBill Brufordとともに、1980年代のKing Crimsonの中心メンバーとなり、『Discipline』(1981年)、『Beat』(1982年)、『Three of a Perfect Pair』(1984年)という三部作を制作しました。昨年、ギターの天才Steve VaiとToolの驚異的なドラマーDanny CareyがBelewとLevinに加わり、これらの歴史的作品をライブで「創造的に再解釈」するプロジェクトBEATを結成しました。

BEATツアーは、King Crimsonの歴史的な名作の魅力を忠実に再現しようという強い想いに突き動かされた、大規模なプロジェクトでした。あの独特なRolandのギター・シンセサイザーの音色を含め、彼らのサウンドを作り上げた要素を細部まで再現することが目標でした。King Crimsonを愛してやまない熱心なファンの高い期待に応えるため、バンドは何週間にもわたって入念なリハーサルと準備を重ねました。その過程では、完璧な精度で動作する特注のギター・リグの設計と構築も含まれていました。全65公演が予定されたこのツアーには、卓越した音楽的才能だけでなく、そのビジョンを現実のものとする堅実で信頼性の高いクルーの存在も不可欠でした。

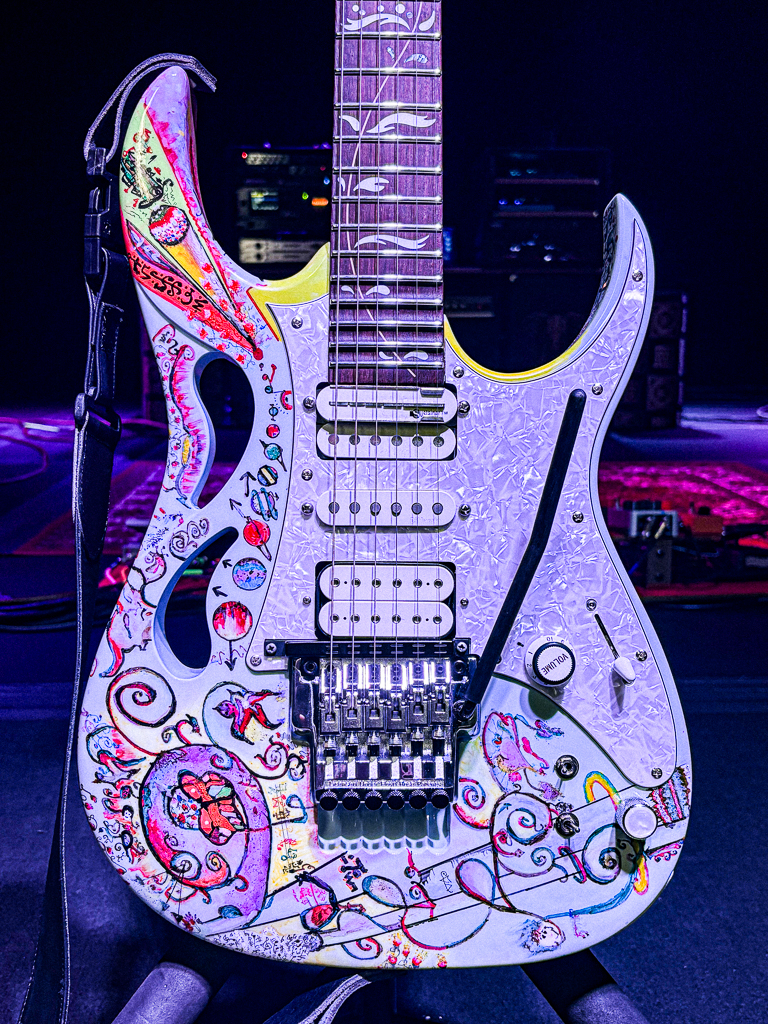

Steve Vaiのギター・テックであるDoug MacArthurは、このプロジェクトの中心人物でした。ツアーの準備段階から成功に至るまで、MacArthurは、Vaiの演奏がKing Crimsonの壮大な録音にふさわしい敬意を込めたものになるよう支え続けました。Vaiの機材の鍵を握っていたのは、最先端のBOSS GK-5 Divided Pickupと、それに組み合わされたBOSS GM-800とSY-1000 Guitar Synthesizerです。MacArthurはこれらの機材を「驚くほど優れている」と評しています。特に印象的だったのは、新たに導入されたギター・シンセの機材が、ツアーを通して一度もトラブルを起こすことなく、安定して完璧に動作し続けた点です。MacArthur自身、「問題はゼロだった」と語っています。

現在ロサンゼルスに戻ったMacArthurに、私たちはVaiのスタジオ内にあるコントロール・ルームで話を聞くことができました。ルシアー(ギター職人)から転身したテックである彼は、忘れがたいBEATツアーを振り返り、舞台裏で自身が担った緻密な仕事について語ってくれました。

厳しい試練

どのようにしてSteve Vaiのギター・テックになったのですか?

もともと私は、いわゆるギター・テックではありませんでした。長年、マサチューセッツ州ボストンを拠点にルシアー(ギター職人)として働いており、数年前にSteveのギターのフレット調整を担当したことがありました。その仕上がりをSteveがとても気に入ってくれて、そこから親しくなりました。

ちょうどその頃、彼の長年のギター・テックであるThomas Nordeggが、年齢的な理由で少しずつ現場から退くことを考えていたそうで、代わりを務めてみないかと私に声をかけてくれたのです。それ以来、現在までその役割を続けています。

私はもともと必要な知識や技術を持っていましたが、ツアーに出てからは、現場ならではの多くのことを学びました。たとえば、ツアー・トラックで運ばれる機材にどのようなトラブルが起きるか、どう対応するかなど、実践的な経験が求められました。ツアー生活はまったく別世界で、まさに火の中に放り込まれるような経験でしたが、なんとか順応できたと思っています。

これまでのツアーで特に大変だった瞬間はありますか?

私は運が良かったと思います。最初のツアーはヨーロッパで、移動やロジスティクスはかなり過酷でしたが、良い訓練になりました。とはいえ、その時は大きな機材のトラブルはありませんでした。ただ、もちろんその後は本当に奇妙な機材やリグ関連のトラブルをいくつも経験しています。そうした瞬間はその場では本当に恐ろしいのですが、20分もすれば笑い話になります。良いエピソードになりますし、なにより大きな学びの機会でもあります。

特に印象的だったのは、ドバイでの公演です。ロサンゼルスからロンドン経由で向かったのですが、機材が一切届かなかったのです。現地に着いたのは夜中の1時ごろ。翌日が本番なのに、ギターもアンプもペダルも何もない。公演をキャンセルするという選択肢はありませんでした。そこで問題は「どうやってSteve Vaiのショーを成立させるか?」ということでした。

幸いにも、手荷物として持っていた機材が少しあり、現地の楽器店をすべて回り、さらにIbanezの担当者にも助けてもらって、なんとか4時間ほどでサウンド・チェックと本番ができるだけの機材をかき集めました。そして、結果的に素晴らしいショーになりましたが、非常に厳しい試練でもありました。まったく異国の地で、短時間で全てを整えて、公演を成立させなければならなかったのです。

本当に大変でしたが、終わった後の達成感は格別でした。ショーの後にSteveとソファに座って、「今のは現実だったのか?」と顔を見合わせたのを今でも覚えています。

ギター・テックの間では、「BOSSのペダルは世界中どこにいてもツアー先で手に入りやすいのが素晴らしい」とよく言われますね。

ええ、実際その通りです。たしかCH-1 Super Chorusを2台のDD-7 Digital Delayにつないで使ったと思います。すごくうまくいきましたし、いつでも変わらず安定しています。どこでも手に入るのもありがたいですね。

「BEATのリグは通常のVaiのリグとは異なりますが、似ている部分もいくつかあります」

Doug MacArthur

ペダル・トーク

BEATツアーでのSteve Vaiのエフェクト・セットアップについて教えてください。

BEATでの機材は通常のVaiの機材とは少し違います。ギターからの信号は、基本的にはいつものようにワウ(Dunlop Cry Baby 95Q)に入り、その後、Jeminiのオーバードライブへ送られますが、新しいオーバードライブ・ペダルであるMXRのプロト・タイプも試していて、何種類かの試作品を使ったり外したりしています。基本的にはワウ、オーバードライブ、MXR Phase 90、DigiTech Whammy DTの組み合わせです。

最近Steveがとても気に入っているXotic EP Boosterも使っています。これは彼の普段のコンプレッシブなハイファイ・オーバードライブよりも少し荒々しい感じです。このツアーでは特定のシンセ・サウンドに対して、ギターに少しの壊れたようなブーストをかけるためによく使っていました。あと、Roland JC-120 Jazz Chorusアンプ用にUA Maxコンプレッサーも使っています。

ボード上には他にも機材があります。見た目はたくさんの機材があるように見えますが、実際には一般的なギター・ペダルが数個と、Fractal用のFC-12スイッチャー、Synergyプリアンプ用のMastermind LT、それにFractalやBOSSギター・シンセサイザー、Roland Jazz Chorusのための各種エクスプレッション・ペダルが複数あるだけです。

「JC-120はあのKing Crimsonのレコードにずっと使われていました」

Doug MacArthur

オリジナル・コーラス

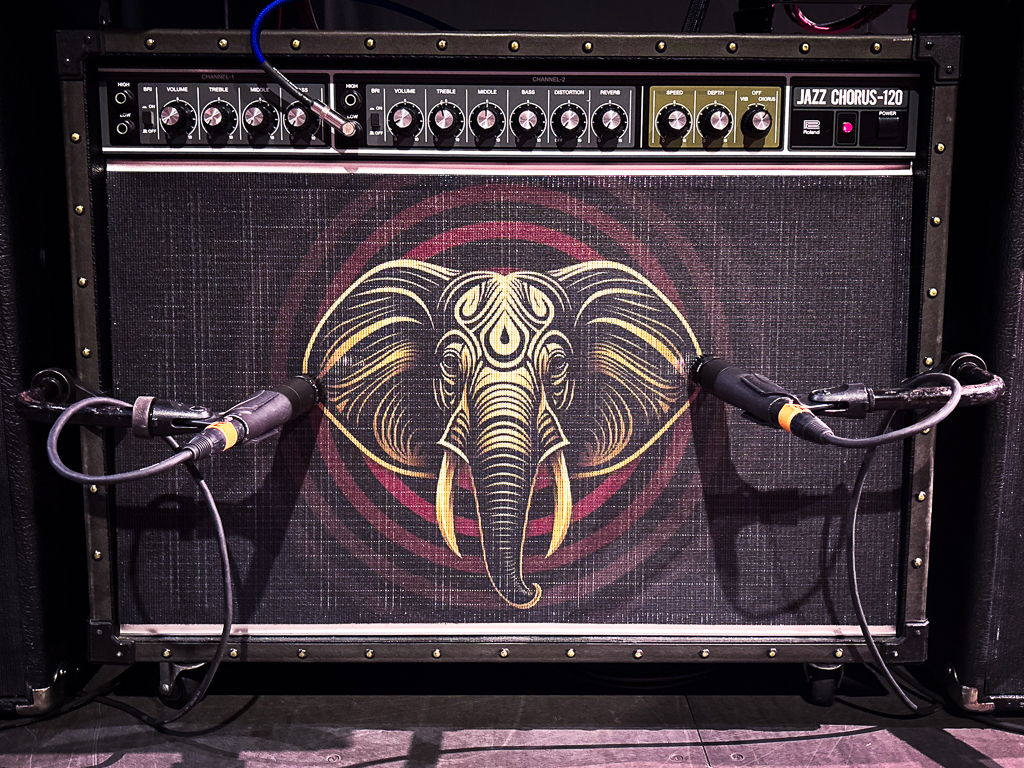

Steve VaiのBEATツアーで使ったRoland JC-120 Jazz Chorusアンプについて教えてください。

コンプレッサーはとても自然にかかるように設定していました。音量を上げたり下げたりするわけではなく、少しだけ音を柔らかく、親しみやすくする役割です。あのアンプは音がピーキーなところがあるので、それを少しなめらかにしてくれました。でもSteveの他のクリーンな音とすごくよく馴染んでいました。

JC-120はMIDIでコントロールしていて、Steveの通常のステレオ・リグと連動してオン・オフが切り替わりました。通常はSynergyモジュールのBassmanクリーン・チャンネルを使っていて、低音と高音が豊かでミッドは少なめです。Jazz Chorusが中央で入ると、とてもクリーンでシャープな中音域のアンプが加わり、すごくカッコいい広がりを出していました。

JC-120は、彼らが演奏するKing Crimsonの曲にずっと使われてきたアンプです。だから、その曲のクリーン・サウンドにリアリティを与えてくれました。同時に、Steveのクリーンサウンドは美しくて豊かですが、ミッドレンジが少し足りないところがあり、その隙間をJazz Chorusがちょうどよく補ってくれました。音は素晴らしく、最高の響きでした。

「Steveはいつもコーラスをオンにしていて、最初はそれが心配でした」

Doug MacArthur

Steve VaiはRoland JC-120 Jazz Chorusのコーラス・サウンドをどう使っていましたか?

Steveはいつもコーラスをオンにしていて、最初はそれが心配でした。Adrian Belewの機材もFractalとJazz Chorusで、ほとんどの時間コーラスをかけていたと思います。彼がRobert Frippと演奏していたときの話を覚えていて、二人ともコーラスをかけていたのですが、思ったほどうまく合わなかったと言っていました。

でも、私たちはその問題に直面しませんでした。Steveはコーラスをかけたいと言い、私も彼とAdrianが「Frame by Frame」を演奏するのを聴きましたが、いつもきれいに馴染んでいました。だから、思ったほど問題ではなかったようです。

バイノーラル・ビート

Roland JC-120 Jazz ChorusはDIで出力しましたか?それともステレオでマイク録りしましたか?

すべてShureのSM57マイクを使いました。Steveのステレオ・セッティングは57でマイク録りしていて、Jazz Chorusのスピーカーそれぞれにも57を置いています。Steveはキャビネットのマイキングにすごくこだわりがあります。多くのギタリストは57をスピーカーの中心か少しずらした位置に置きますが、Steveはスピーカーの折れ目(クリース)に向けてマイクを設置します。彼のライブ・キャビネットのマイク設置を見ると、マイクが鋭角になっているのがわかります。彼はそれがすごく好きで、それが彼のサウンドの大きな要素です。

Steve VaiはBEATツアーでどのモデルのRoland JC-120 Jazz Chorusを使いましたか?

元々はSteveのオリジナルのJazz Chorusを使う予定でしたが、エフェクト・ループがなかったんです。フットペダルでマスター・ボリュームをコントロールするためにループが必要だったので、Rolandの新しい通常モデルのJC-120を使いました。スピーカーはSteveのオリジナルとは違うと思いますが、彼の通常の機材ではCelestion Vintage 30スピーカーを使っています。彼のサウンドにすごく合っています。

「Rolandの新しい通常生産モデルのJC-120を使っていました」

Doug MacArthur

ツアーに出る前に、EminenceやElectro-Voice、その他のCelestionなど、さまざまなスピーカーを試しました。でもスタジオで録音トラックを聴き比べたとき、Vintage 30にたどり着いて、もうそれ以外考えられなくなりました。Steve VaiとCelestion Vintage 30は、例えるならピーナッツバターとジャムのような相性です。

調整のポイント

Steve VaiとAdrian Belewのギター・サウンドをどう調整しましたか?

Adrian BelewがDanny CareyやTony Levinと一緒に家に来たとき、微妙な調整から始めました。2024年初めのSatch/Vaiツアーのときが、本格的な準備の始まりでした。Steveはバック・ステージでRobert Frippのパートを練習し、私は空いた時間にIbanezギターやRolandのスタッフと作業していました。

BEATツアー用の機材を考えながら、Satch/Vaiツアーが終わって家に戻るとすぐに作業に没頭しました。Steveはスタジオで曲を覚え、私は機材を組み上げました。リハーサルが始まるころには、ほぼ完成の状態まで仕上げていました。もちろん、細かな調整は残っていましたが。特に「Frame by Frame」や「Neal and Jack and Me」のような、クリーン・ギターが2本重なる曲では、SteveはAdrianの音色にうまく溶け込むことを気にしていました。そのため、微調整を重ねました。

「このツアーで、SteveとAdrianは音色に関してまったく異なる地域に住んでいるかのようでした。」

Doug MacArthur

Adrian BelewがヴィンテージのRoland GR-300ポリフォニック・ギター・シンセサイザーをツアーに持ち出すのは興味深かったです。

リハーサルの初めにAdrianが予備機を持っていないのを見て、私はヴィンテージのRoland GR-300を収集している知り合いに連絡を取りました。その人は、Steveがツアーで借りたいかどうか尋ねるために最初に私に連絡してきていました。でも、もちろん、私たちはすでにBOSSのGK-5 Divided Pickupと、より新しいBOSS GM-800とSY-1000のギター・シンセサイザーを使うことを決めていました。

必要はなかったのですが、念のためツアーの予備として結局1台借りることにして、Adrianも安心することができました。というのも、彼はKing Crimsonの最後のツアー以来、その機材を使っていなかったからです。Adrianの機材の大部分は、まるでタイムマシンに乗って80年代に戻ったかのような感覚を与えてくれました。今回のツアーで、SteveとAdrianは音色に関してまったく異なる世界に住んでいるかのようでした。

懐かしさを感じる音

Steve Vaiの機材はAdrian Belewのものと比べてどうでしたか?

Steveは新しい機材を使っていました。一方でAdrianは、Twang Bar KingギターやGR-300を大胆にも持ち出しました。彼の他の機材には、古いElectro-Harmonix Echoflangerのように、あまり信頼性や現代的ではないものもありました。でも、Steveが非常に現代的であるのに対し、Adrianが80年代のやり方に忠実であるという対比はとてもクールでした。

ファンもAdrianが過去の機材を駆使する姿に大いに喜んでいました。安心感や信頼性は犠牲になる部分もありますが、GR-300やTwang Bar Kingギターを使うという彼の選択はベストだったと思います。誰だって、懐かしい気分になるのは好きですよね?

毎晩のパフォーマンスには影響がありましたか?

もちろんです。機材の影響で面白い瞬間が何度も生まれました。トラブルや起動しないことも多かったです。このツアーではそういうことがたくさんありました。それでもAdrianはすべてを受け止め、動じることはありませんでした。そこにThomas Nordeggが現れてシステムを再起動し、まるで魔法のように状況を整えてくれたのです。

「Steveが非常にモダンで、Adrianが80年代のやり方に非常に忠実だったという二面性があって、すごくかっこよかったです」

Doug MacArthur

ギター・シンセの天国

BEATツアーでBOSSギター・シンセサイザーを使った感想は?

最高でした。Steveと私は、このツアー以前にライブでギター・シンセを使ったことがほとんどありませんでした。Steveの演奏スタイルやステージでの動き、機材の扱い方を考えると、その機材がどれだけハードに使われるか想像できます。ツアーが決まってギター・シンセを使うことになったと知ったとき、「これは一体どんな13ピン地獄と毎日戦うことになるんだ?」とすごく心配しました。

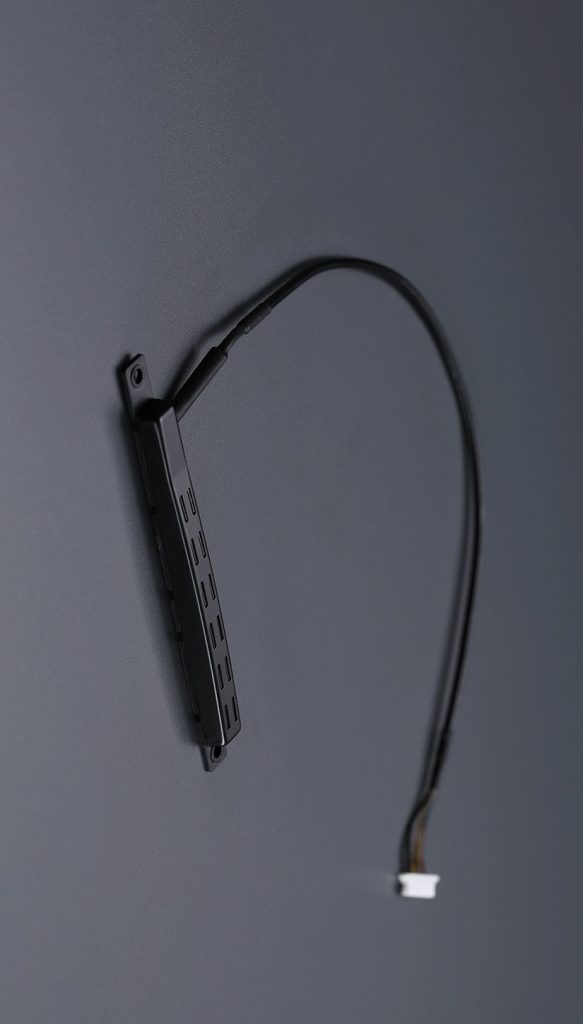

ツアーの準備段階から、Rolandの多くの方々に本当に助けられました。機材の使い勝手も、最初からどんどん良くなっていったんです。たとえば、ツアーで使うIbanezのPIAギターに新しいGK-5 Divided Pickupを搭載する件で相談したところ、日本のチームがすぐに、GK5-KIT-G6という取り付けキットの情報を教えてくれました。このGK-5は、従来の13ピン端子ではなく、標準のTRS端子で接続できるようになっています。それを知ったときは、本当に驚きました。ライブでは、TRSケーブル1本で信号をプロセッサーまで送れるというのは、とても大きな利点なんです。

古い13ピンの形式をツアーで使ってもよかったとは思いますが、その場合は予備ケーブルを10本くらい用意しないといけなかったでしょう。Steveはきっとすぐにケーブルを切ってしまうので。でも今回のツアーではBOSSのケーブル一本だけで済みました!予備ケーブルを使うことは一度もありませんでした。それに、GK-5のピックアップからの信号も非常に安定していて素晴らしかったです。

使用した2台のユニット、BOSS GM-800とSY-1000のギター・シンセサイザーは相性が良く、ソフトウェア・エディターも非常に分かりやすく直感的でした。

「65公演のツアーで2台のギター・シンセサイザーを使って、一度もトラブルがなかったことには驚きました」

Doug MacArthur

完璧なパフォーマンス

使用したサウンドについて教えてください。

デザインしたサウンドの中には、比較的オーソドックスなものもありました。GM-800とSY-1000の両方を使った曲もあれば、SY-1000だけを使った曲もありました。非常に自由に使い分けることができました。GK-5ピックアップはGM-800に接続し、SY-1000にはBOSSのGKC-DA GK Converterを使いました。パッチ・チェンジやバイパス用にMIDIをプログラムし、完璧に動作しました。

65公演ものツアーで2台のギター・シンセを使って一切問題がなかったことには正直驚きました。RolandやBOSSの機材は普段から信頼しているので、完璧に動くことはわかっていましたが、それでもツアー終了時に振り返ってみて一度も問題がなかったと気づくのはかなり衝撃的でした。それは本当に、とても素晴らしいことです。

Steve Vaiは、よりスリムなSerial GKデザインを気に入っていましたか?

彼が最後にギター・シンセサイザーを使ったのは2016年の『Modern Primitive』の時だと思います。それ以来、技術が大きく進歩したことに彼は確かに感心していました。GK5-KIT-G6の取り付けキットにはたくさんの便利な機能が付いていて、それがとてもクールなんです。ギターに取り付けられる専用のトグル・スイッチやノブでユニットを操作できるんですよ。

Ibanezが最初のプロト・タイプとなるBEATギターを作っている時、Steveはそうしたコントロール類をすべて装備したいと言っていました。でも私は、それはうまくいかないと思っていました。なぜなら、すべての切り替えはMIDIで操作する予定だったし、ボリュームもエクスプレッション・ペダルでコントロールするからです。基本的に、演奏中に押すスイッチは少ないほうがいいんです。

一時期、GK-5のキットの手元用のコントロールをギターに付けていましたが、Steveが演奏中に誤って押してしまうことに気づき、すべて外してしまいました。ただ、あのコントロール類は多くの人にとってはとても実用的だと思います。とても印象的なキットで、機材を手にした時に「もっと操作できる機能がある」方が、足りないよりずっと嬉しいですよね。

「最初にスタジオでリハーサルを始めたときは、SteveのJEMの1本に普通の外付けGK-5 Divided Pickupを取り付けただけでした」

Doug MacArthur

次世代のDivided Pickup

BOSSのGK-5 Divided Pickupを取り付けたことはありますか?もしあれば、取り付けはどうでしたか?

最初にスタジオでリハーサルを始めたときは、SteveのJEMの1本に普通の外付けGK-5 Divided Pickupを取り付けただけでした。GK5-KIT-G6の取り付けキットを使うことに決めてからは、IbanezのLAカスタム・ショップに数台のPIAギターを持ち込み、専門的にルーティングしてもらいました。基盤はとても小さいので、ギターに大きな加工をする必要はありません。

とてもシンプルで、すべて事前に配線されています。ギターに取り付けたい人には、まず大きな加工は必要ないこと、そして配線は非常に簡単で直感的に接続できることを伝えたいです。

最大の課題の一つは、Steveがトレモロアームを最大限に引っ張ってもGK-5のピックアップに当たらないようにすることでした。通常はかなり大きくトレモロを動かせるように設定していますが、GK-5では弦を適切な範囲内に収める必要があり、ユニットの感度を調整してバランスを取ることで解決しました。

GK-5 Divided Pickupを使い始める人にアドバイスはありますか?

ギターのトップに簡単に取り付けられるシンプルなGK-5(ベース用のGK-5Bもあります)を使うことをおすすめします。付属の粘着パッドで貼り付けるので、ギターに永久的な加工は不要です。使いたくないときは簡単に取り外せます。トラッキングや性能に関しては、シングルのGK-5でもフルキット版と同じように優れています。その選択肢があるのはとても便利でいいですよ。

「SY-1000でもGM-800でも、ほとんどのギタリストはすぐにハマると思います」

Doug MacArthur

SY-1000でもGM-800でも、ほとんどのギタリストはすぐにハマると思います。ただの奇妙でおかしな音が集まっているわけではないとすぐに気づくはずです。例えば、通常のギターのトーンにさりげない背景のテクスチャーを重ねる音も多いです。これらのBOSSユニットは、まるで別世界のような空間的な広がりを加えることができます。

Steve Vaiには『I’m Becoming』という曲があります。非常に美しい曲で、サステイナーを使い、とてもクリアな音色です。時に天使のような響きもあります。BOSSのギター・シンセサイザー用に彼のギターにGK-5のピックアップを取り付けた直後、私はスタジオでその曲を、ストリングス・パッドを重ねて弾いてみたのですが、まさに天国でのマッチングのようでした。だからSteveは将来的にもこの機材を使いたがると思います。

音の探求

BOSS SY-1000ギター・シンセサイザーの音をどのくらい深く探求しましたか?

Steveはかなり深く掘り下げていました。まるで自分だけの世界に旅に出たように、彼は夢中になっていました。ユニットのセットアップとギターの準備が整い、ストリング感度などの調整が終わると、そこから本格的に音を探り始めました。プリセット・パッチをすべて試し、曲ごとに音をチェックしていきました。時には一緒に何時間もかけてプリセットを聴きながら、求めている音を見つけるまで探求しました。

もし複雑な音を作ろうとしたら、プリセットをすべて聴いてメモを取り、それを調整してパッチを作りました。時には昔のRoland GRのサウンドをベースにしたり、また別のときは派手で金管楽器風の音も作りました。さらにエフェクトで音を自在に形作り、自分が望む音に仕上げることができます。

BOSS GM-800ギター・シンセサイザーはどのように使いましたか?

GM-800のZEN-Coreシンセ・エンジンを使ってストリングスの音を出しました。そのストリングス・サウンドは素晴らしいものです。Steveがその音を使った曲には『Heartbeat』『Man with an Open Heart』『Sleepless』『Frame by Frame』があります。BEATのセットでストリングスが聞こえたら、それはたいていGM-800です。逆に、ちょっと変わった奇抜な音が聞こえたら、それは大抵SY-1000です。

「『Sleepless』が最高のナンバーだと言わざるを得ません。なぜなら観客の盛り上がりが一番で、とてもダンサブルな曲だからです」

Doug MacArthur

魔法の瞬間

BEATツアーでのBOSSギター・シンセサイザーの好きな瞬間を教えてください。

これまでのショーを振り返ると、特に好きだったBOSSギター・シンセの瞬間は「Sartori in Tangier」のパートです。そこではSY-1000が大活躍していて、本当に太くてクレイジーなサイバーパンク風のギター・シンセ・サウンドが響いていました。

また、「Man with an Open Heart」や「Frame by Frame」の中でGM-800のストリングスサウンドが混ざり合うのを聴くのもいつも好きでした。「Frame by Frame」は特に面白い曲で、Robert Frippはそのパートでストリングスを弾いたことがありません。それはAdrianが取り入れたアイディアだと思います。大学生のオーケストラ版「Frame by Frame」の録音もあり、その中の一節でストリングスが入っていました。

それを参考にして、Steveはそのような音色のパッチを作り、そのコードを演奏することにしました。あれは素敵な瞬間でした。Adrianのパワフルで安定した歌声と、絡み合うクリーンギターから一気に大規模なオーケストラのストリングスに切り替わるのが聴けて、本当に贅沢な体験でした。

でも、やっぱり「Sleepless」が最高のナンバーだと言わざるを得ません。なぜなら観客の盛り上がりが一番で、とてもダンサブルな曲だからです。あの巨大なSY-1000のサウンドがすごくかっこよかった。さらにSteveはアウトロでAdrianが歌う部分に、SY-1000とGM-800、そして普段の機材を組み合わせたちょっとしたアクセントを加えました。これこそがリグの3大要素が活かされた良い例です。

「みんなが最高のプレイをして、BOSS機材もそれに負けずに大活躍してくれました」

Doug MacArthur

ガンズ・ブレイジング

では、BEATツアーでのBOSS機材のパフォーマンスは全体的にどうでしたか?

振り返ってみると、これ以上ないくらい完璧でした。本当に問題なんて起きるはずがなかったんです。何かトラブルが起きるのを待っていたくらいです。私がHydraというあのすごいトリプル・ネック・ギターでツアーした時は色々ありましたからね。それに今回、ギター・シンセサイザーを2台も初めて持って行くわけで、絶対どこかで問題が起きるだろうと覚悟していました。どれだけ機材を大事に扱い、隅々まで理解していても、時にはトラブルは起きるものです。でも、何も起こらなかったんです!毎晩毎晩ですよ!

ステージの脇でSteveのパッチを全部操作していて、シーンを切り替えてシンセを起動すると、いつも完璧に動いていました。問題なし。みんなが最高のプレイをして、BOSS機材もそれに負けずに大活躍してくれました。